GLOSSARY専門用語解説

電子顕微鏡

透過電子顕微鏡(TEM)や走査電子顕微鏡(SEM)に代表される電子顕微鏡は、これまでにウィルスやナノ構造炭素材料の発見から、元素位置や欠陥、界面構造などの種々の微細構造の解明、さらにはナノデバイスの不良解析に至る幅広い分野へ貢献を果たしています。

この電子顕微鏡は光学顕微鏡と同様に、物体を拡大して観察できる装置です。光学顕微鏡は可視光を用いて物体を拡大しているのに対し、電子顕微鏡は電子線を用います。とくにTEMは、薄片化させた試料に電子を照射し、透過した電子を電磁レンズで構成された多数のレンズ群で順次拡大し、高い拡大倍率の像を得ることができます。

ここで、微細構造を観察するためには、対象となる領域を像がぼけることなく十分に拡大できなければなりません。レンズ収差はボケを与え、特に回折収差、球面収差、色収差が電子顕微鏡の分解能低下の主な要因になります。光に比べて電子線の波長は非常に短く(例えば200keVの場合、電子の波長は2.51pm)、電子線の利用により回折収差を大きく減らすことができます。

さらに、荷電粒子による試料の組成分析が可能になります。TEMでは、特性X線を用いて組成分析を行うエネルギー分散型X線分析(EDS:Energy Dispersive X-ray Spectrometry)、透過電子の損失エネルギーで状態分析を行う電子エネルギー損失分光法(EELS:Electron Energy Loss Spectroscopy)が利用可能になります。

近年、電子線用収差補正技術の確立、微分位相コントラストやホログラフィーによる高分解能の位相マッピング、高速・高感度イメージングセンサの発展、クライオ電子顕微鏡と単粒子解析によるたんばく質構造解析の進展など、今後さらに多くの分野への応用・発展が期待される分析手法です。

負の電子親和性(NEA)表面

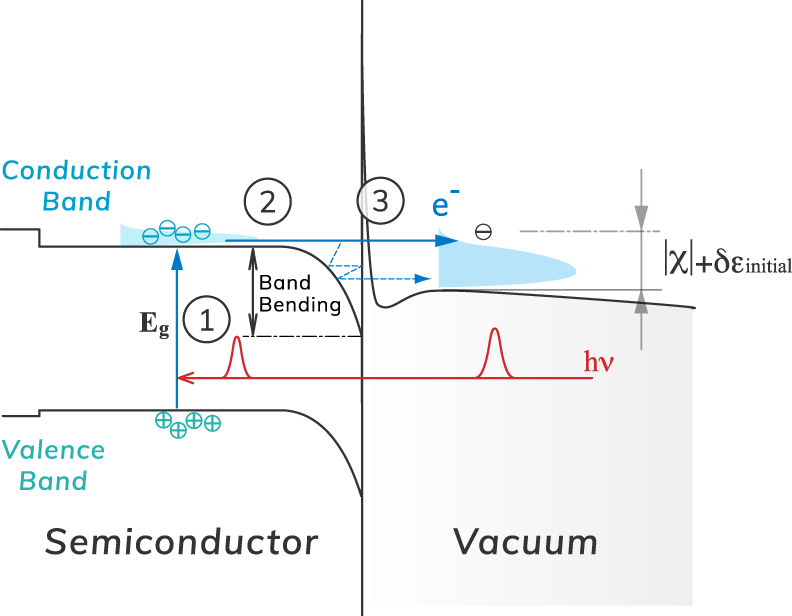

p型半導体の清浄表面にアルカリ金属を一原子層程度蒸着すると、その真空準位は伝導帯下端のエネルギーよりも低くなります。この表面状態を負の電子親和性(NEA:Negative Electron Affinity)表面といい、伝導帯底に存在する低エネルギー電子を真空中に取り出すことが可能となります。我々の時間分解電子顕微鏡では、この半導体部分にGaAs-GaAsP歪超格子を主に用いています。半導体フォトカソードでは、次の三つの過程を経て電子線が生成されます。まず、(i)半導体バンドギャップ程度のエネルギーを持つレーザー光を照射し、活性層の伝導帯に電子を励起します。その後、励起電子は(ii)表面へと拡散し、(iii)NEA表面を介して真空へ放出されます(右図)。金属カソードやLaB6を用いた光陰極材料では、近紫外レーザーにより数eVの真空準位を越えるエネルギーを電子に与え、光電子放出を実現しているのに対して、NEA表面を有する半導体フォトカソードではバンドギャップ程度の光子エネルギーで光電子放出が可能となります。

時間応答性能と光-電子変換効率(量子効率)

通常の金属フォトカソードでは、紫外レーザーにより物質中に励起された電子はエネルギー緩和を強く受けながら表面近傍へと拡散していきます。この緩和過程を経てもなお表面の真空準位より大きなエネルギーを持つ一部の電子が電子線として取り出されます。このエネルギー緩和過程は数十fsと早いため、脱出できる電子の物質内平均自由行程は数nmと浅くなります。このため、金属カソードではフェムト秒の超高速電子パルス生成が容易に可能となります。しかし、エネルギー緩和により励起した電子の殆どが脱出できず、その量子効率はCuで5×10-4% @266nm程度と非常に低くなってしまいます。

一方、NEAを用いた半導体フォトカソードは、伝導帯下端にエネルギー緩和した電子であっても真空中に取り出すことが可能です。伝導帯下端の電子は再結合により消滅することがその再結合時間は100ps程度と長いため、100nmの活性層厚の拡散時間が数psであることを考慮すると、非常に効率の良い光陰極となります。不利な点は拡散時間によりパルス幅が律速されてしまうことです。しかし、活性層の厚みを減らし拡散距離を短くすることで、サブピコ秒パルスを発生することが可能となります。実際に、数ピコ秒までの早いパルス生成が確認されており、ほぼ固体内部の拡散速度程度の早さで電子放出が起こっていることが確かめられています。